弁当でビジネスモデルを探しているなら、「弁当仲介業」というビジネスモデルを知っておきましょう。

今の時代の主流の弁当屋と言っても過言ではないです。

結論から言うと、「儲かる」からです。

その理由を、今回の記事では、

で、説明していこうと思います。

目次

弁当仲介業というビジネスモデルとは

弁当仲介業というビジネスモデルは、実は昔からあったんです。

例えば、病院の売店とか、学校の売店とか。

たぶん、みなさんもお世話になったことがあるはずです。

弁当仲介業者を言葉で表すと

弁当を作らずして、弁当を売る

これが、弁当仲介業者のビジネスモデルを言葉にした形。

弁当仲介業は、「弁当の製造工場」を持たないのが特徴です。

だから、弁当仲介業者の弱みとしては弁当の製造や自社製品を作ることは出来ません。

ものすごく粗利が出る商品(弁当)作ってやったぜ!っていう大儲け路線は走れないんです。

ということは、一発屋タイプには向いていないというわけですね。

逆に、コツコツタイプの人が向いているのが、弁当仲介業。

弁当仲介業者とは、企業様に弁当を紹介して、マージンを取る商売。

そのロジックを次の章で説明していこうと思います。

「弁当仲介業」という仕事を解説

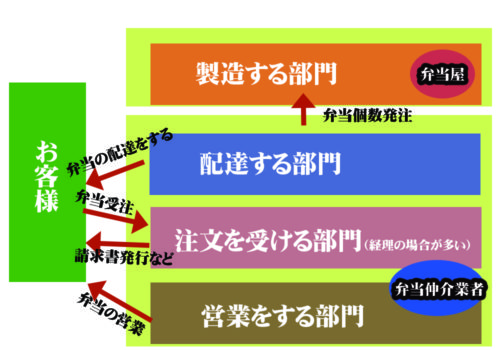

弁当仲介業の儲かるロジックを説明する前に、弁当屋の仕事内容を部門別に言うと次の通りです。

普通の弁当屋を図で表すとこんな感じです↓

じゃぁ、弁当仲介業者はが入るとどんな感じかというと以下の通りです。

弁当屋側は、「弁当製造」「弁当配達」が主な仕事になり

弁当仲介業者は「弁当受注」「弁当営業」が仕事となり分業という形になります。

こんな形もあります。

弁当屋に、「弁当製造」だけさせる構図です。

Uber Eatsがこのスタイルに近いですね。

これが、なかなか戦略的なんですよね。

配達も弁当仲介業者がやる事によって、弁当屋は「お客様に近づくことが出来ない状況」を作られるわけで、横取りも出来ない状況を作られるわけです。

あ、弁当仲介業の弱さは、横取りされやすいってのもあります。

弁当仲介業が儲けるロジック

では、弁当屋と弁当仲介業者との間で、弁当の受注を1食受けることに、20%のマージンが発生するという契約の場合、どうなるでしょうか?

仮に、500円の弁当としましょう。

1食/500×20%=1食/100円

弁当仲介業者は弁当を1食受注することで、100円儲ける事が出来ます。

1日100食、弁当仲介業者が販売すると、1日/10,000円の儲けです。

20日稼働すれば、200,000円の儲けです。

今回は例として、マージンを20%に設定してやりましたが、もちろん、契約が取れるなら30%でもOKです。

そこは、自分の計算で動いていくことが大事です。

はい。では、ここで弁当仲介業者がかかる経費を見ていこうと思います。

弁当受注している電話とFAXがある部屋の、地代家賃、仮に5万として。

後にかかる経費は、雑費で5万としましょう。

1日、100食の注文を受ける事が出来れば、月に10万円手に入れる事が出来るんですね。

じゃな、200食売れば、儲けはもっといくことがわかります。

弁当仲介業のメリットは、弁当を「製造」も「配達」ないんです。

だから、弁当製造の為に必要な調理器具もいらないし、配達するための車もいらない。

弁当屋で経費が掛かるのは、「製造」と「配達」なので、弁当仲介業は避ける事が出来るわけです。

経費は弁当屋側が、払うわけですから、弁当仲介業者は、売れば売るほど儲けが出ます。

補足で書こうと思ったんですが、企業への弁当は「毎日注文」が基本です。

日替わり弁当を販売するので、1日/100食の注文があれば、明日も1日/100食の注文をもらえるのが基本。

なので、注文を維持することが出来れば、積み上げが出来る商売となるわけです。

弁当仲介業が儲かるのは、弁当屋が営業するのが下手だから

って思うじゃないですか。

確かに、弁当屋が自分で弁当を販売すれば一番儲けが出ます。

でも、「営業」「配送」「製造」「受注」と弁当屋は、時間を取られる仕事が多い。

製造に時間をかけると、営業が出来なかったり、配送に時間をかけていると、製造がおろそかになったり。

そうやっていくうちに、一番面倒くさい「営業」の部分がおろそかになったりするんです。

そうなると、「営業が下手」っていう弁当屋も出てきます。

弁当仲介業者は、そこを理解しているんです。

弁当屋の「面倒くさいところ」をかわりにやってあげるねーって言うのを狙っているんですね!

弁当仲介業の強み

弁当仲介業の強みは、「商品をたくさん持つことができる」ということでしょう。

弁当屋に行って「弁当を売らしてほしい」って頼むことで、商品をゲットすることが出来るわけです。

弁当屋は、自分の商品しか持っていないのが普通ですが、弁当仲介業は弁当屋と契約した分だけ商品が持てるわけです。

ということは、自然と「弁当屋より商品が多い弁当屋になれる」という状況が生まれます。

これって、すごいと思いませんか?

普通の弁当屋が頑張っても勝てない要素なんです。

商品開発に自信がないけど、営業力には自信がある!って言う人に向いてますよね!

弁当仲介業者がやることは、2つ!

では、次に弁当仲介業がやる仕事を説明していきます。

主に、二つあります。

・弁当を買ってくれるお客様を探す

弁当仲介業の弱み

・価格競争になったら、負ける

弁当仲介業のビジネスモデル

では、実際の弁当仲介業とはどんな感じにやっているのかを見ていきましょう。

有名なのは、出前館とかスターフェスティバルとか、ウーバーとか

まず、有名なのが出前館とか、スターフェスティバルとか、ウーバーとかです。

会議用の特注弁当が主な商品です。

価格帯は弁当にしては高単価、でも、お客様は使い勝手がいいですよね。

webから弁当が注文できて、決済もできるシステムがあるなら簡単に注文できますもんね。

弁当仲介業は全国規模で展開できる

webで注文を受ける事が出来ると、一気に全国展開が出来るのが強みです。

基本は、弁当作ってくれるところを見つけて、弁当を売るだけですからね。

ただ、衛生管理とかそのあたりが難しそうですけど。

しかしながら、今の弁当業界で主流になりつつあるのは、「弁当を売る力がある所が強い」という構図。

やはり、経費がかからないって言うのが強うんだと思います。

そして、注文を取ることによって、弁当屋のマウントをとれる。

弁当を製造しているだけの所は弱い立場になるわけです。

それでも、地域密着で弁当仲介業はできるから面白い!

それでも、弁当仲介業は地域に根付いてやれます。

webで受注するだけが、弁当仲介業ではないってことです。

では、どうやってやるかという話になると思いますが、webを使わず、自力で注文を取ってきて、注文を取ってきたものを、製造してもらって配達してもらうだけです。

さっきも出しましたが、この図の通りです。

これを、手作業でやっていくんです。

注文個数を、Excelか、それとも紙に書いて、個数をまとめて、弁当屋に注文をするんです。

お客様には、末締めで請求書を発行して、お金を振り込んでもらえばいいんです。

弁当屋からは、外注費として請求をしてもらう形で、このビジネスモデルは成立します。

弁当仲介業者はウハウハかも

どうでしたか?

弁当仲介業者がウハウハに儲けてるって理解できたんではないかと思います。

まとめますと、弁当屋っていうのは「製造」「配達」に経費がかかり過ぎるんです。

でも、弁当仲介業は、「製造」という経費が必要なくなり、しかも、より多くの商品を売る事が出来るようになる為、「儲かりやすい」状況を作る事が出来るわけです。

もし、あたなが「弁当屋」なら、「製造」を捨てて弁当仲介業に走る事もアリだという事です。

弁当仲介業の話をすると、「弁当製造」というコストを考えさせられますね。

では!