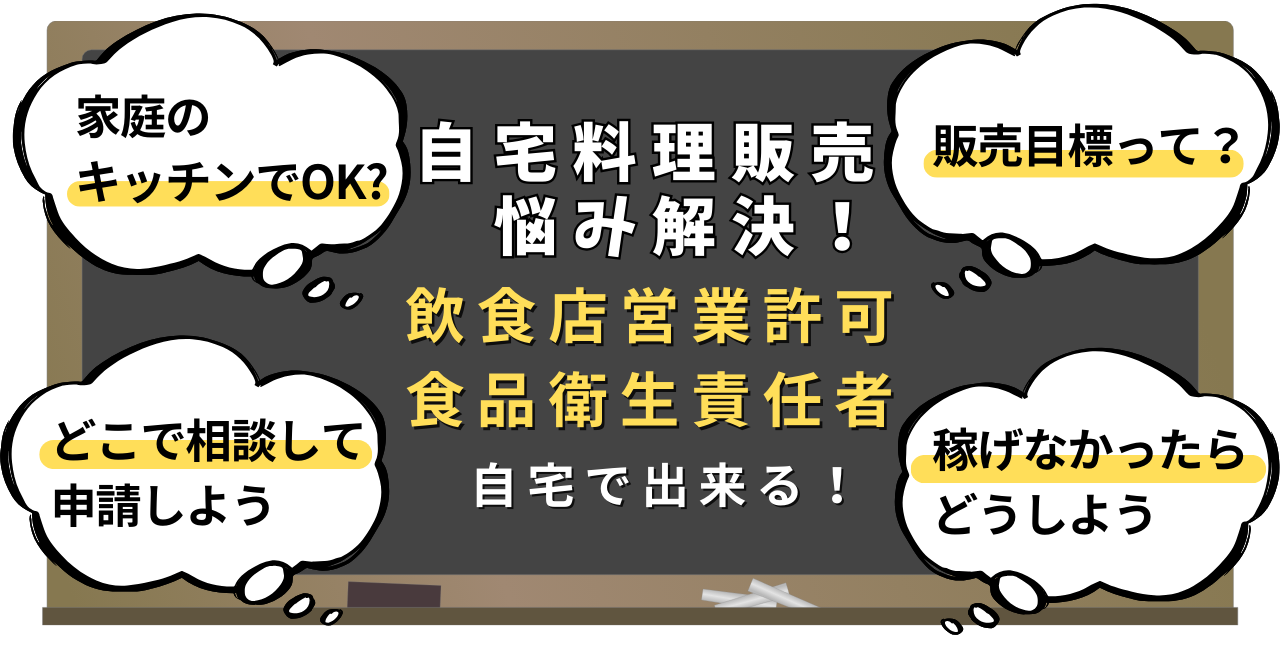

弁当屋が教える「お弁当屋が生野菜を入れる時に気を付けるポイント」や「安心して生野菜を入れるコツ」なんかを書いていきます。

私はこんな風にしてます的な感じで。

読み終わったころには、生野菜を弁当の中に入れてみよう!って気持ちになってくれると嬉しいです。

では、さっそく書きます。

・生野菜を安全に入れるコツ

・次亜塩素酸の消毒液の作り方 など

目次

弁当屋が教える「お弁当に生野菜を入れる時に気を付けるポイント」は、3つ!

お弁当屋さんが、お弁当の中に生野菜を入れる時に気を付けるポイントは3つです。

・傷まない生野菜を使う

・生野菜を次亜塩素酸で洗浄する

まず、弁当屋さんが生野菜を使う時は、だいたい色を出したい時です。

お客さん、色合いがないと弁当に飽きてしまうんで。

でも、多用はしないかもです。生野菜は扱いが難しいので。

なので、基本思考としては気を付けて使おうって感じです。

ポイント① 弁当はいろどり重視。生野菜を使うなら赤と緑を入れるようにしている!

まず、弁当に生野菜を入れる理由は、色ですよね。鮮やかになるし、美しい弁当になるので。

なので、いろんな色を使いたい!って思うかもしれませんが、基本的に赤と緑しか使わないかも。

やっぱり安全第一!

危険な生野菜は使いたくないので、赤と緑ぐらいです。

赤だと、ミニトマトが基本ですよね。

緑だと、レタス系。

でも、これだけで、かなり色合いは綺麗になります。

それに、色を出すなら、他の方法がたくさんあるので、生野菜に頼る必要もないかなぁって思います。

ボイルした野菜を、冷却した方が安全だと思うので、ブロッコリー使ったりするんですよね。

もっと言うと、生野菜を入れるなら八百屋選びは大事。

新鮮な野菜を仕入れができる問屋(スーパー)を探すべきだとも感じます。

弁当箱の中に入ったら、生野菜は劣化しかないんで、最初の鮮度が大事です。

ポイント② 傷まない野菜を使う!

傷まない野菜を使うって言うのも大事なことだと思います。

傷まないというより、傷みにくいって言った方が正しいかもしれませんね。

先ほども言いましたが、弁当箱の中に生野菜を入れたら劣化しかありませんし、蘇るってことはないです。

なので、

新鮮な野菜を使う!劣化しにくい野菜を使う!

この2点を気にしていきましょう。

入荷したら、衛生的に生野菜を管理することが大事です。

野菜を入荷してから弁当になって出荷するまでの温度管理。

これを徹底しましょう。

ポイント③ 生野菜を入れるなら、徹底的な温度管理

生野菜を弁当の中に入れるなら、徹底した温度管理が大事になってきます。

生野菜を扱う為の温度管理も大事ですが、生野菜に接触する食品の温度も大事なんです。とっても熱いコロッケの横にサニーレタスを置いたら、サニーレタスはくにゃくにゃになり、見るも無残な状態になります。

それを防ぐためにも、食品全体の温度を徹底して下げる必要があります。要するに、弁当の中身全部温度を下げるんです。

弁当なのに冷めてるのかよ・・・。って思われるかもしれませんが、安全には変えられません。

お客様は、いつも理不尽で、「温かい弁当を食べたい」とか言いますが、作ってから時間が経った後に温かい弁当なんて怖くて食べれたもんじゃないです。

そういうのは、ほっともっとなど、持ち帰りの弁当屋の特権なんで、勘違いしてはいけないです。

食べるまでの喫食時間については、大量調理施設衛生管理マニュアルに記載の喫食時間!弁当屋の問題点!で書いていますので、参考にしてほしいです。

安心して弁当に生野菜を入れるコツ

弁当の中に安全性を保って生野菜を入れるコツは、以下の通りです。

※サラダ用の野菜を消毒するための消毒液の作り方を書いておきます

・徹底的に水分を切る

弁当の中に入れる野菜の選定

まず第一に、野菜選びです。

火を通さなくても大丈夫な生野菜とダメな生野菜に分かれます。表にまとめた方が早そうなので、表にしますね。

| サラダOK | ちょっと危険 | 危険 |

| レタス ミニトマト キャベツ |

きゅうり トマト 玉ねぎ 大根 |

でんぷん質の野菜 (芋系)ポテトサラダ |

ザクっとこんな感じです。

ちょっと危険っていう欄も作りました。きゅうりは、ぶつぶつ所に大腸菌がいっぱいいるので消毒が鍵となります。トマトはカットすると中から水分が出てきますので、これも要注意!

玉ねぎも大根もカットされると水分が出る。それが怖い。

食中毒菌が増える3この条件温度

栄養分

水分

野菜の中に含まれている水分は食中毒菌を増やす原因の一つになり、食中毒の増える条件に当てはまります。カット野菜は水分が発生しやすいので弁当の中に入れるのは、やめた方がいい。

ポテトサラダのじゃが芋は一度火を通しているんですが、どうしても栄養分が高い。ポテトサラダは食中毒菌が増える条件の中に入っています。

しかも、常温で管理したらどれだけ菌が増えるか・・・考えただけでも恐ろしい。

なので、食中毒菌が増える状況があると言えます。

ポイント・食中毒菌が増える3つの条件は避ける事

生野菜は必ず消毒!

生野菜を入れる時は必ず消毒しましょう。

一番手っ取り早いのが、次亜塩素酸を薄めた消毒液を作って消毒する方法です。

以下に簡単に次亜塩素酸消毒液の作り方を書いておきますので、参考にしてください。

サラダ用の野菜を消毒するための消毒液の作り方

サラダ用の野菜を洗浄する消毒液の作り方です。

用意するもの2つ。空のペットボトルとキャップ

それと、私の家にもありました。次亜塩素酸ナトリウムが入っているブリーチ。

ちなみにブリーチは、漂白剤とも言います。

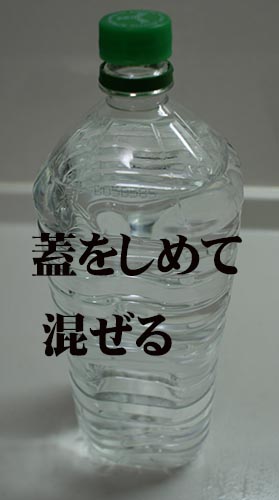

①まず、ペットボトルに水を2L入れます。

②次に、キャップに先ほどのブリーチをすり切れまで入れます。

それを、キャップ2杯分、先ほどのペットボトルの中に入れます。

(1杯10cc。ちなみに2杯入れるので20cc)

③キャップに入れたブリーチを2杯ペットボトルの中に入れます。

混ぜたら出来上がり。これで、生野菜を洗浄する消毒液の出来上がり。

この状態で、200PPmという濃度。

この濃度で、野菜を10分以上、浸漬させて消毒させます。

消毒後は、ブリーチの臭いが取れるまで洗います。

これで消毒はOKです。

食中毒菌は死滅したと考えられます。

ブリーチなどは、楽天でもいろんな種類が販売されています。

例えば、

|

|

これは、有名なブリーチ!

|

|

花王は、ハイターという 名前で販売されています。600ml 203円。

ポイント消毒は、ご家庭であるもので出来てしまう!

徹底的に水分を切る

先ほども書きましたが、水分は食中毒を増加させる要因の一つです。

ですので、生野菜を使う場合は、洗浄後に可能な限り水分は飛ばします。

家庭ではこういう遠心力を使った水切りはいいですよね!

でも、水分を切るってなかなか難しいですよね。ですので、必殺技があります。

それは、カット野菜を八百屋から買うという方法です。

なんだよ。って声が聞こえてきそうですが、これが一番安全です。野菜のプロがカットして洗浄して水分を切った物を届けてくれるわけですから。

弁当屋で水を切っていたら、いくら時間があっても足りません。

大量調理の場合は、カット野菜を八百屋から購入しましょう。

一番安全です。

生野菜の温度管理は極めて重要

コンビニのサラダはいつも安全に販売されているなぁって私は見ています。

それは、徹底した温度管理がされているから。

先ほども書きましたが、食中毒菌が降れる要因は下の3つ。

温度 栄養分 水分

この3つの条件がそろい、時間が経つと食中毒になります。

逆を言えば、3つ揃わなかったら食中毒の危険性は激減です。

栄養分が多い、水分が多い状態でも気温が低ければ菌の増殖は抑えられます。

だいたい、菌が増殖するのは20℃~50度の間です。

この間の温度に、生野菜たちがいなければ、食中毒菌が発生しずらいと言えます。

ポイント生野菜の管理は温度が大事!

徹底管理で弁当に差を付けよう!

今回の記事では、弁当のサラダをいれるポイントやコツなどを書いてきました。

参考にしてみてください。