自宅のキッチンで弁当などの料理を調理して販売してもいいのでしょうか?

答えを先に言うと、「飲食店営業許可」がない場所で調理した料理を販売してはいけません。

とにかく「自宅で作ったお弁当販売」するために「最初にやる事」を知りたい方は別のページで紹介していますのでご覧ください。

保健所に申請をして「飲食店営業許可」を貰わないと自宅で作った弁当を販売することはできません。

それから、食品衛生責任者を置く必要もあります。

これは食品衛生の責任者を決めるだけでなく、責任者には必要な講習を受けてもらい責任者登録をする必要があります。

そして開業届を出します。

はじめに:自宅のお弁当販売する為の重要なポイント

自宅で調理した料理などの弁当を販売するのは難易度的としては高くはないです。

営業許可をとって責任者を置くだけだから。

ただ、設備的な条件をクリアする必要があって、ちょっとそこにお金がかかります。

つまり重要なポイントとは「キッチンのリフォーム」が必要となります。

大抵の一般的な家庭のキッチンは、「飲食店販売許可」に対応してはいないんですよ。

なので、ほとんどの場合はリフォームが必要となってきます。

リフォームして設備的な基準を満たせばOKってことです。

また、お弁当など料理が販売できる状態になって開業しても売れる保証はありません。

リフォームにはお金がかかるので、最低限として投資した設備のお金は回収したいものです。

今回の記事では、自宅のキッチンで弁当や惣菜などの料理を販売する方法をお伝えします。

自宅で作ったお弁当を販売するには

自宅で弁当など料理を販売するまでの流れを簡単に説明します。

一般的な家庭のキッチンは「飲食店営業許可」に対応していないので、まず自宅のキッチンのリフォーム見積もり依頼を出して図面をゲットすことです。

それから保健所に図面を持って相談へ行きます。

保健所の話をもとにリフォームをしてから「飲食店営業許可」の申請をします。

「飲食店営業許可」が出てから「食品衛生責任者」の講習に行きます。

大まかな流れとしては以下の通りです。

- 自宅のキッチンのリフォーム見積もり

リフォーム適正金額の確認と図面の入手 - 保健所に相談して許可が出るか確認

図面と販売の相談へ行く - マンション管理会社へ確認や近所への挨拶

工事することの周知とマンションなら管理会社へ確認 - リフォーム工事の依頼

飲食店営業許可が出ることを確認してからリフォーム依頼 - 保健所に「飲食店営業許可」の申請

リフォーム完了後に保健所へ申請へ行く - 食品衛生責任者の講習

飲食店営業許可が出た後に講習へ参加する

ここまでが開業の準備となります。

開業の準備が整ったら「料理の内容や弁当などの販売方法」を明確にします。それから「販売する金額」も決めましょう。

もちろん開業の準備と並行して考えてもいいですが「リフォームの金額や図面」がないと開業が出来るのかもわかりません。

まずは「自宅キッチンのリフォーム見積もり依頼」から始めましょう。

自宅の弁当を販売する為に必要なキッチンのリフォーム代は?

まずは「自宅キッチンのリフォーム代」を知らなければ始まりませんよね?

自宅キッチンで開業する為の設備投資がいくらなのか知らなければ先に進めません。

最初に話した通り、一般的な家庭のキッチンは「飲食店販売許可」に対応したキッチンになっていません。

キッチンの状態によって必要なリフォームが違います。

開業資金を知らないと、弁当などの料理をいくらでいくつ販売すれば回収できるか計算出来ないじゃないですか。

10万円?30万円?もしかしたら100万円!!!

まずは目安を知りましょう!正確な数字は保健所と話をしてリフォームする内容が確定してからとなります。まずは目安の数字を知ってから進めていきましょう!

いくつかの事例は知っていますが、家やキッチンの状態と業者次第でリフォーム代は大きく変わります。

そのため、ここでは伝えることが出来ないです。弁当屋のガイドブックは嘘つきじゃんと言われても悲しいので。

リフォーム代の見積もりは必ず3社以上の業者に出して貰って比較をしましょう。

私も一度リフォームしたときがありましたが「業者さんってどうやって調べるんだ・・・?」っていう状態になりました。

そこで使ったのが、リフォーム一括見積です。

もし、業者を選ぶのが大変であれば、一回の依頼で複数の業者に見積もり依頼ができるサービスがあるので利用してください。

▶︎どんなリフォームが必要なのかを知りたい方は、別のページで説明してありますのでご覧ください。

それから「お金」以外にも業者を選ぶポイントがあります。これを知っておかないと「安い」だけで選んでしまい大きな後悔につながります。

弁当の販売を保健所に相談する為の準備

リフォームの金額がわかれば次は保健所に相談へ行きましょう。必ずリフォームの見積もりをしてからにしてください。

なぜならリフォーム後の図面がないと保健所の方も判断ができないのです。まずはリフォームの見積もり依頼をして図面をゲットしましょう。

他にも保健所に行く時に必要な情報があります。また相談しといた方が良いこともあります。

自宅でどんな料理を調理して販売するのか?弁当?お惣菜?料理を入れる容器は?

基本的に保健所の人は優しい人が多いので、気軽に相談できますよ。ただ必要な情報が揃ってた方が保健所の人も助かるので、なるべく情報を整理してから行きましょうね。

保健所に相談する内容が知りたい方は「保健所に「自宅で料理を販売」の相談へ行こう!」でまとめてありますのでご覧ください。

持ち家と分譲マンションでの自宅開業について

持ち家と分譲マンションでのはじめ方に大きな違いはないのです。ただ気をつけなければいけないのが、周囲へ知らせる必要があります。

何を知らせるかって?

リフォームで工事するのに業者の出入りや騒音がありますっていうことです。ご近所付き合いは大切にしましょう。

また、分譲マンションの場合はマンション管理規約に則ってマンションを使用しなくてはなりません。

場合によっては禁止されているかもしれません。必ず管理会社に確認をしましょう。

ここで大切なのが、先にリフォームの見積もりを出しておくことです。どのような事をする為に何をするかを説明する必要があるからです。

リフォームの見積もりをして図面を入手してから確認に行きましょう。

それから、自宅で弁当などの料理を販売するのにお客さんはマンションに来るの?それとも弁当など運搬するの?

弁当なら運搬するので人が来ないから周辺への迷惑は少ないですよね?

場合によっては禁止されていても許可が出ることもありますが、情報がなければ管理会社も判断ができないです。

まずは、情報を集めることがとても重要です。

食品衛生責任者になろう

ここまできたら、自宅の料理を売るためのスタートラインにあと一歩です。

食品衛生責任者の講習会は、随時行われているので、ネットや保健所の担当窓口で確認して受講しましょう。

私の地域の食品衛生責任者の講習会は、狭い部屋で大勢集まって講習をするって感じでしたね。

しかも、途中で寝ると「失格にしますよ」って言われて、ちょっと威圧的だなって思いました。

でも、実際の講習では「食中毒になったらどうなるのか?」という食の基本的な問題に対して、たくさんの知識をくれる良い勉強会だと思います。

なんか難しそうだなぁって思うかもしれませんが、1日(6時間ほど)講義を受講すればOKです。

費用としては、5000円前後。内容としては、公衆衛生学、食品衛生学、衛生関係法規等です。

食品衛生責任者の講習は食品を扱う人間なら一度はじっくりと講習を受けた方がいいのでは?って思う内容ですよ。

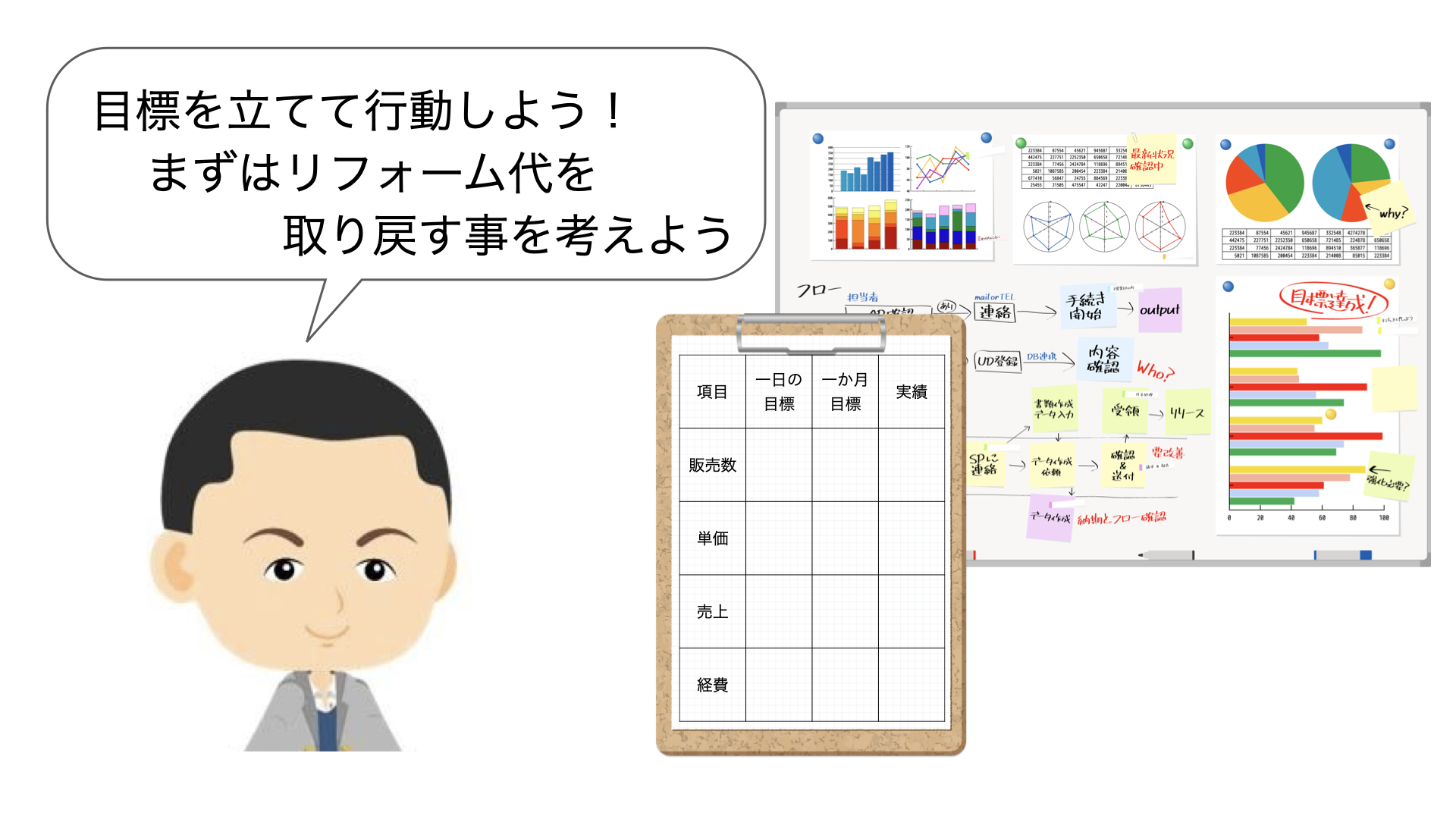

お弁当の販売目標を立てる!リフォーム代を取り戻す

それでは、リフォーム代を取り戻しましょう(笑)

自宅で販売するのも立派な開業ですので、目標(計画)を作りましょう。

そして目標をクリアする為に行動するのです。

とにかく料理を販売するためにやった自宅のリフォーム代を取り戻す事を目標にしてください。

それが達成できる目標なのか知るためにもリフォーム代の見積もりは早めにやりましょう。

それから、自宅で出来る料理の何をどうやって販売するのか考えましょう。

弁当など販売するには容器も必要となります。

他にも材料費や光熱費などの経費と販売する金額や数などを出す必要があります。

そしてどこに販売するか?です。最初は知り合いから始めてみましょう。近所や友達、それから職場などです。

弁当や惣菜などの料理の販売目標の立て方について質問がある方はお問い合わせください。

ただ必ずリフォーム見積もりをしてからお問い合わせください。

リフォーム代がわからないと目標を立てれませんよ。

▶︎どれぐらいの期間で達成したいかによって販売の目標は変わってきます。

まずは1年間の計画を立てましょう。最初から大きな目標を立てると修正が難しくなりますよ。

自宅以外の弁当屋の開業は?

ここまで読んだ方は自宅で開業して弁当や惣菜などの料理を売るのもいいなーと感じてくれたと思います。

ただ、なかには自宅以外でも料理を売る方法もあるよなーと思っているかもしれません。

その通り!確かにあります!

ですが、おすすめは出来ないです。なぜなら自宅で売るよりお金がかかるからです。

商売というのは小さく始めるのが鉄則です!

小さく始めて「売ることが出来るのか?」を確認しましょう。

大きくはじめて失敗すると修正が難しくなります。大きくはじめると「失敗=人生オワタ」になってしまうかもしれません。

弁当屋のガイドブックとしては皆さんに弁当や惣菜など料理を通して幸せになってもらいたいのです。

「失敗=人生オワタ」は本末転倒です。

ただ、様々な情報は知っておく事はいいと思います。人によっては、そっちの方がリスクが小さい場合もあるかもしれません。

また、すでに「料理を売る」経験があって本格的に弁当や惣菜の販売で開業を考えている方にもいいと思います。

自宅以外で弁当屋を開業する方法は4つ

弁当や惣菜など料理を売る方法は4つあります。全てが本格的な弁当屋の開業を考えている人が選ぶ方法です。

本格的に弁当屋を開業するということは、それだけ資金も必要となります。

1つは賃貸して始める方法です。

すでに「飲食店営業販売許可」の条件をクリアしている賃貸物件を借りるのです。つまり賃貸でお店を借りて弁当屋を開業するということです。

2つ目は物件購入です。

一つ目と同じように「飲食店営業販売許可」をクリアした物件を購入して始める方法と、購入してからリフォームして「飲食店営業販売許可」を申請する方法があります。

店舗を購入して弁当屋を開業する方法です。

3つ目が路上販売です。

いわゆるキッチンカーですね。これもかなりの設備投資をして弁当屋を開業することになります。それから売る場所を見つけて許可をもらう必要があります。

4つ目がフランチャイズに加入です。

フランチャイズに加入が一番リスクは小さいかもしれません。フランチャイズも本格的な弁当屋の開業ではありますが販売までの道筋が決まっているからです。

ただ、売る料理が決まっているのが良いとこでもあり悪いとこでもあります。

弁当などのフランチャイズについては無料の資料があるので資料請求して情報収集してみるのはありだと思いますよ。

自宅での開業ならフランチャイズはお勧めです。

それにお弁当販売以外の自宅でのビジネス内容を知っておくことは価値があります。

フランチャイズの資料請求はこちらから→基本的には全ての方法が自宅キッチンのリフォームよりお金がかかると考えてください。

(フランチャイズ以外)

「お小遣い稼ぎがしたいなー」ぐらいであれば、まずは自宅キッチンのリフォーム見積もりをして開業資金を知ることから始めるのをお勧めします。

まとめ:お弁当を販売する為には必要な情報を集めよう

お弁当など料理を売る方法はいくつかありますが、開業資金を考えると、まずは自宅キッチンのリフォーム見積もりをして開業の資金を知ることをお勧めします。

とにかく「リフォーム代の金額が知りたいよ」という方には、専属のコンシェルジェがあなたに最適なリフォーム会社を選んでくれるます。

リフォームを考えるならとても便利なサービスです。

それから、

それから、

僕は知らなくて大きな挫折をしたのでマジで情報は大切ですよ。